Pyrolyseverfahren für die Verarbeitung von Biomasse

Stand 29.9.2021

1. Rohstoffe für die Verarbeitung von Biomasse

Native Biomassen sind alle durch Lebewesen erzeugten organischen Verbindungen. Anorganische Verbindungen, die häufig in Endprodukten des Stoffwechsels entstehen, gehören nicht dazu.

Native Biomassen sind die Nahrung aller Organismen, die selbst keine Fotosynthese betreiben können.

Mit dem Entstehen der menschlichen Kultur waren native Biomassen fast die alleinige Grundlage der Stoffwirtschaft. Fossile Biomassen wurden nur in Ausnahmefällen verwendet.

Mit der industriellen Revolution stieg erst einmal der Bedarf an Energieträgern. Die

Mit der industriellen Revolution stieg erst einmal der Bedarf an Energieträgern. Die

gebräuchlichste native Biomasse - Holz- war dem steigenden Bedarf nicht mehr gewachsen. Es begann die Zeit der intensiven Kohlenutzung. Politiker, die heute von der dreckigen Kohle

sprechen, wissen offenbar nicht, das die Kohle die Basis unserer technischen und kulturellen Entwicklung in den letzten zweihundert Jahren gewesen ist.

Mit der Einführung von Leuchtgas und der Herstellung von Hüttenkoks begann die stoffwirtschaftliche Nutzung von Kohle. Die zwangsläufig anfallenden Teere wurden zur Rohstoffbasis für die sich schnell entwickelnde chemische Industrie.

Mit der Förderung von anfangs leicht verfügbarem und billigem Erdgas und Erdöl begann eine enorme Bedarfssteigerung an Energieträgern und Rohstoffen. Die Bedeutung der Kohle als

Rohstoff für die Stoffwirtschaft ging dramatisch zurück. Inzwischen gab es etliche "Erdölkrisen",

die durch eine scheinbar drohende Verknappung von Erdöl erzeugt wurden. Jedes Mal gab es hektische Aktivitäten, um ölbasierende Technologien auf die Basis von Kohle oder auf erneuerbare Rohstoffe zu stellen. Dabei wurden immer wieder gravierende Fehler gemacht:

• Die Probleme wurden unterschätzt. Man wollte mal ganz schnell…, und weil es großzügige Fördermittel gab.

• Man wollte völlig neue Wege gehen ohne die alten Wege zu kennen und zu verstehen.

• Vielen Akteuren fehlte das notwendige Minimum an Kenntnissen in der chemischen Technologie.

• Es sollten möglichst „Megaanlagen“ gebaut werden ohne Rückblick auf die Verfügbarkeit der Rohstoffe.

Viele Projekte waren so zum Scheitern verurteilt. Die große Ernüchterung bei den Politikern hatte leider zur Folge, dass auch aussichtsreiche Projekte vorzeitig abgebrochen wurden.

Nun sind wir im Zeitalter des Frackings und der Einführung der Elektromobilität und die Verknappung von Erdöl ist in naher Zukunft nicht zu erwarten. Man sollte die Zeit nutzen, um eine nüchterne Bilanz über die Möglichkeiten und Grenzen einer Stoff-und Energiewirtschaft auf der Basis nativer, nachwachsender Biomassen zu ziehen.

• Man wollte völlig neue Wege gehen ohne die alten Wege zu kennen und zu verstehen.

• Vielen Akteuren fehlte das notwendige Minimum an Kenntnissen in der chemischen Technologie.

• Es sollten möglichst „Megaanlagen“ gebaut werden ohne Rückblick auf die Verfügbarkeit der Rohstoffe.

Viele Projekte waren so zum Scheitern verurteilt. Die große Ernüchterung bei den Politikern hatte leider zur Folge, dass auch aussichtsreiche Projekte vorzeitig abgebrochen wurden.

Nun sind wir im Zeitalter des Frackings und der Einführung der Elektromobilität und die Verknappung von Erdöl ist in naher Zukunft nicht zu erwarten. Man sollte die Zeit nutzen, um eine nüchterne Bilanz über die Möglichkeiten und Grenzen einer Stoff-und Energiewirtschaft auf der Basis nativer, nachwachsender Biomassen zu ziehen.

Die Frage nach der Nutzung von nativen Biomasse als Energieträger ist schnell zu beantworten: Die verfügbaren Mengen stehen in keinem Verhältnis zum Bedarf. Es ist nur an eine regionale,

sehr begrenzte Nutzung zu denken.

Unter dem Aspekt der Verfügbarkeit einschließlich der Transportkosten ist Holz für die Stoffwirtschaft der einzige interessante Rohstoff. Andere Biomassen wie Stroh oder Heu können nur regional bedeutsam werden. Man sollte sich aber vom Bau von dezentralen Kleinanlagen hüten. Jede Konversionsanlage für Biomasse zu Öl ist eine Chemieanlage, erzeugt Abwasser, Emissionen und muss unbedingt von qualifiziertem Personal betrieben werden.

Unter dem Aspekt der Verfügbarkeit einschließlich der Transportkosten ist Holz für die Stoffwirtschaft der einzige interessante Rohstoff. Andere Biomassen wie Stroh oder Heu können nur regional bedeutsam werden. Man sollte sich aber vom Bau von dezentralen Kleinanlagen hüten. Jede Konversionsanlage für Biomasse zu Öl ist eine Chemieanlage, erzeugt Abwasser, Emissionen und muss unbedingt von qualifiziertem Personal betrieben werden.

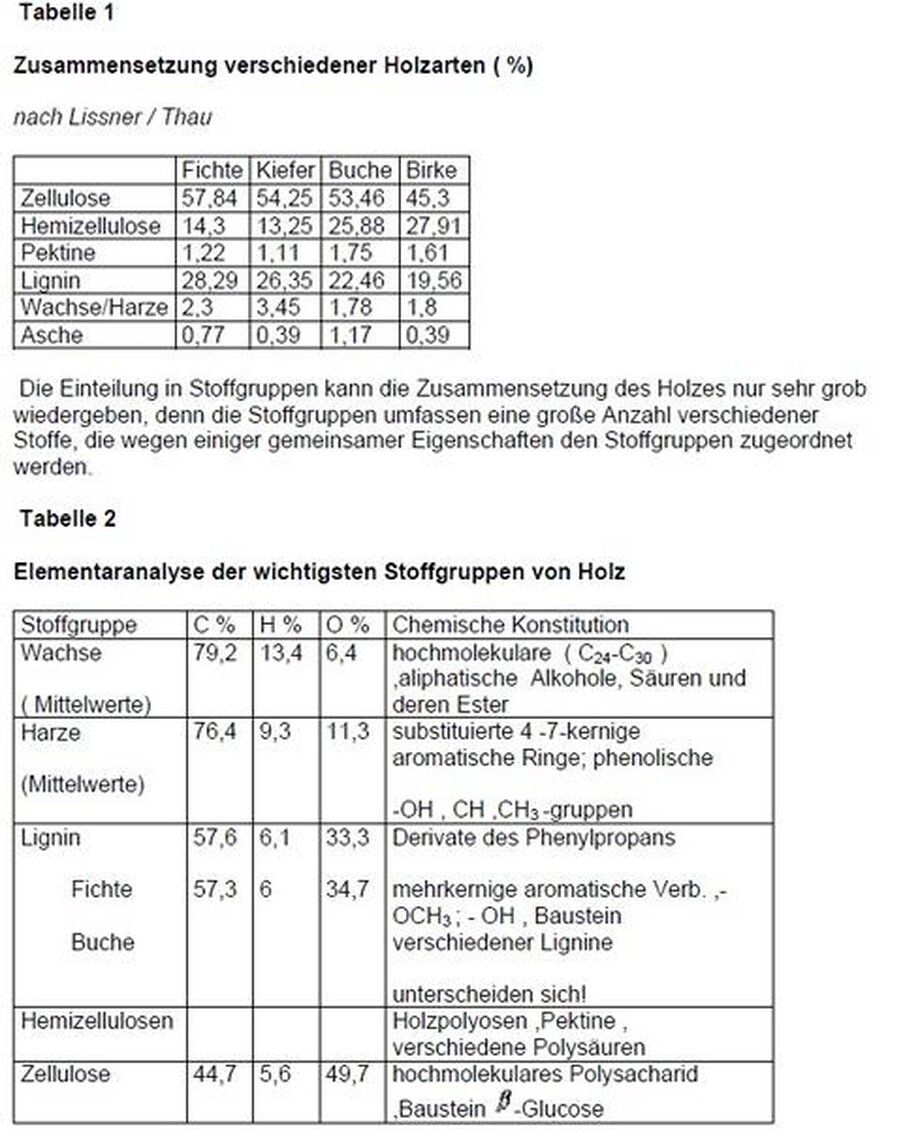

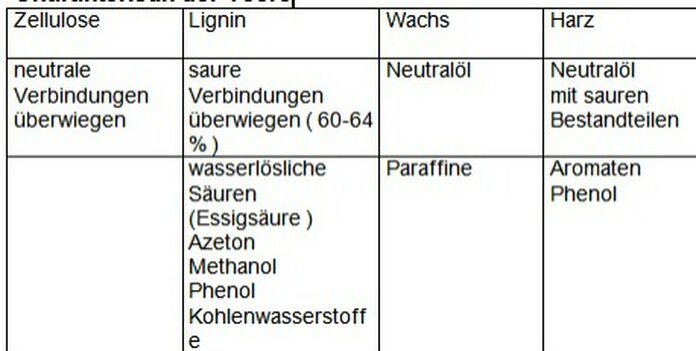

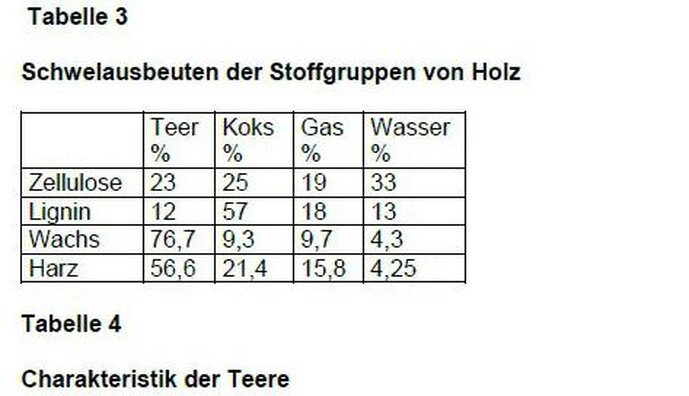

Der Rohstoff Holz ist ein Gemisch von Stoffgruppen, die sich bei verschiedenen Holzarten merklich unterscheiden (Tabelle 1). Auch die Stoffgruppen der einzelnen Holzarten unterscheiden sich (Tabelle2).

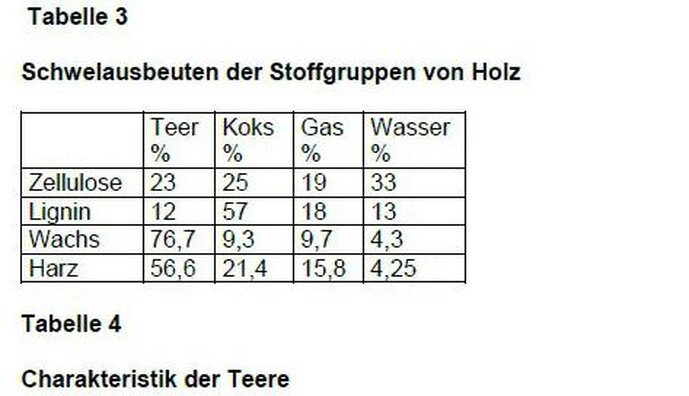

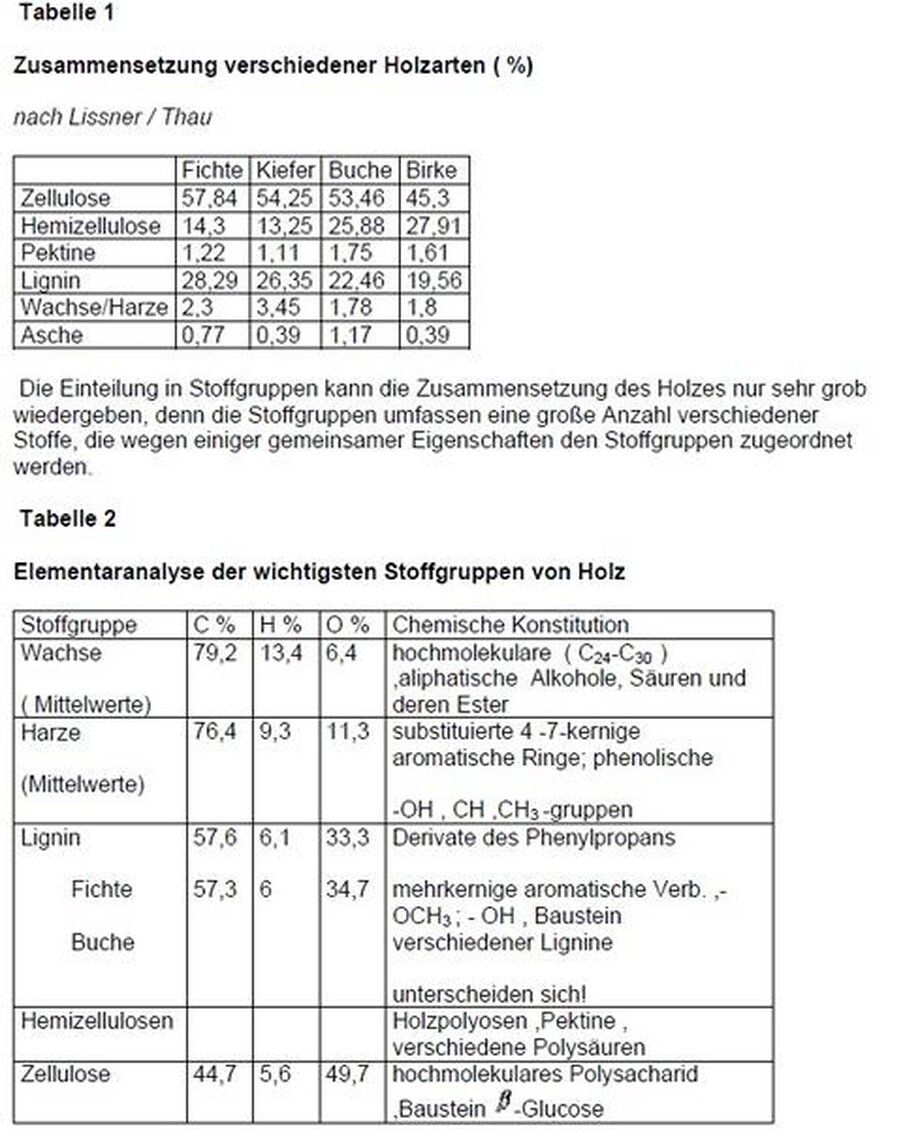

Tabelle 3 und 4 enthalten Daten, die im Labor nach Standardmethoden erhalten wurden. Die Ergebnisse in größeren Anlagen weichen von diesen Daten wesentlich ab, weil die Technologie einen hohen Einfluss auf die Teerausbeute und die Teerqualität hat.

Hinsichtlich der Inhaltstoffe weichen Holzteere von den bisher bekannten Teeren wesentlich ab. Für ihre Verarbeitung müsste man die Technologien der Verarbeitung von Braunkohlenteeren modifizieren.

Die Nutzung von Braunkohleteeren in der Stoffwirtschaft war in den Braunkohlefördergebieten in Ostdeutschland in den Jahren 1900 und 1989 weit verbreitet und hoch entwickelt. Nach 1989 wurden alle Anklagen restlos beseitigt. Dabei ging das mit diesen Anlagen verbundenen Know

how verloren und muss, wenn man an Holz als Einsatzstoff denken sollte, wieder neu erarbeitet werden.

2. Verfahren für die Verarbeitung von Biomasse

Die Pyrolyse ist eine thermische Zersetzung eines Stoffes unter Abwesenheit von Sauerstoff. Die bei der Pyrolyse ablaufenden Stoffumwandlungen und der Mechanismus des Gesamtprozesses

sind auf der Seite www.Biomasse zuöl am Beispiel für Braunkohle erläutert. Die stoffliche Zusammensetzung von Holz und Braunkohlen sind sich sehr ähnlich. Braunkohlen sind infolge

der Inkohlung reicher an Wachsen und Harzen. Sie enthalten im Gegensatz zu Holz Huminstoffe, die sich überwiegend aus Ligninen gebildet haben. Wichtig ist auch der höhere Sauerstoffgehalt von Holz. Der höhere Sauerstoffgehalt führt zu mehr CO2 und CO im Pyrolysegas, zu mehr Abwasser und zu Teeren mit einem höheren Gehalt an funktionellen Sauerstoffgruppen.

Wegen des geringeren Anteils an Harzen und Wachsen sind die Ausbeuten an ölähnlichen Stoffen bei der Holzpyrolyse bedeutend geringer; und die Zusammensetzung der Teere für die klassische stoffliche Nutzung ungünstiger als bei den Kohlen.

Verfahren, bei denen die Pyrolyse eine wesentliche Rolle spielt sind:

• Schwelung Temperatur bis 650 °C

• Verkokung Temperatur bis 900 °C

• Vergasung im Schachtofen

• Hydrierung

Großtechnische Anlagen mit diesen Verfahren gab es für die die Braunkohlenutzung. Anlagen für den Einsatz von Holz gibt es heute nur sehr wenige. Es sind überwiegend Vergasungsanlagen

nach dem Schachtofenprinzip und auf die alleinige Produktion von Brenngas ausgerichtet, Die anfallenden Teere sind in der Regel ein unerwünschtes Abfallprodukt, dessen Nutzung nicht vorgesehen ist. Eine teerorientierte Vergasung ist technisch möglich, scheitert bisher aber, weil

die derzeitige Stoffwirtschaft auf erdölstämmigen Produkten basiert und Holzteere nicht

verarbeiten kann.

Verfahrensvergleich

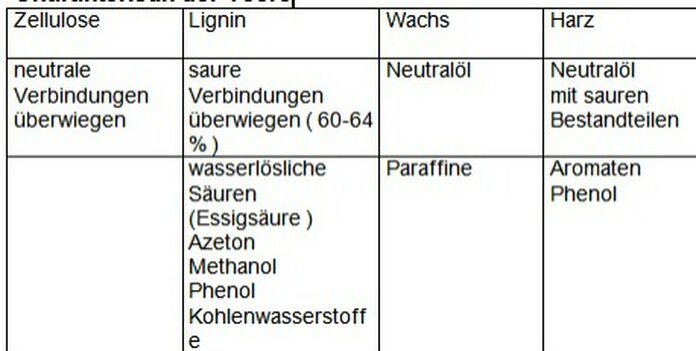

Bild 1 Schema einer Festbettvergasung (Schachtofen)

3. Die Erzeugung von Chemierohstoffen durch Biomassevergasung

Bei der Vergasung findet immer unvermeidlich auch die Pyrolyse statt. Die Pyrolyseprodukte reagieren aber zusätzlich mit dem Vergasungsgas, wobei Wasserdampf, Wasserstoff und Kohlenmonoxid die wichtigsten Reaktionspartner für die Pyrolyseprodukte sind. Besonders wichtig sind Hydrierreaktionen direkt mit Wasserstoff oder indirekt über die Wassergasreaktion. Die höheren Temperaturen im Vergaser bringen eine tiefere Spaltung der Schwelprodukte und damit eine höhere Ausbeute an leichtsiedenden Wertstoffen.

Bei der Biomassevergasung fallen unerwünschte Teere an, die für die derzeitige Stoffwirtschaft ungeeignet sind, weil sie immer noch größere Mengen von gebundenem Sauerstoff, ungesättigte Verbindungen und mehrkernigen Aromaten enthalten. Die Teere sind häufig instabil, schwer zu lagern und schwer zu verarbeiten.

Durch Veränderungen im Vergasungsprozess ist eine begrenzte Qualitätsverbesserung der Teere möglich:

• Der Gehalt an funktionellen Sauerstoffgruppen und ungesättigten Verbindungen ist zu merklich senken.

• Der Teer muss ausreichend stabil sein.

• Der Gehalt an höher molekularen Stoffen und Heteroaromaten ist wenig beeinflussbar und stört für viele Einsatzzwecke. Andererseits können diese Stoffe nach Abtrennung interessante Zwischenprodukte sein (Phenole).

Die Ursache für die ungünstige Zusammensetzung der Teere aus Biomasse sind:

• Inhaltsstoffe: Lignin, Harze, Zellulose

• Kurze Verweilzeiten und geringe Temperaturen während der Pyrolyse

Aus Biomasse oder aus Biomasseteer kann man Chemierohstoffe zu erzeugen:

• Aromaten (BTX, Phenole, begrenzt mehrkernige Aromaten und Phenole)

• Furane

• Paraffine

• Olefine

Zielsetzung für die technologische Entwicklung:

• Hohe Teerausbeute bei ausreichender Qualität, möglichst ähnlich Steinkohlenteer. Die mögliche Teerausbeute ist bei Holz 7-11 % (abhängig von Einsatzstoff und Technologie)

• eine Nachbehandlung der Teere ist erforderlich.

Vergasungsverfahren

1. Festbettvergaser (Bild 1)

ine Anlage in Harboere (Dänemark), ist bewährte Technologie.

Einsatzstoff Hackschnitzel 5-15 mm; vorgetrocknet.

Mögliche Einsatzstoffe

• Strohpellets - bedingt geeignet wegen Staubaustrag

• Duroplaste - nicht erprobt

• Altreifen (metallfrei) erprobt

2. Wirbelschichtvergasung bei Temperaturen über 600° C

Einsatzstoffe: Korngröße 1-10 mm; vorgetrocknet, möglichst abriebfest

Produkte: leicht bis mittelsiedende Kohlenwasserstoffe (Olefine, Paraffine, Aromaten). Das Produktspektrum lässt sich durch die Temperatur steuern. Phenole sind vermeidbar.

Weitere Probleme bei Holzeinsatz:

• Die Teerqualität: Erfordert längere Verweilzeit in der Pyrolysezone, höhere Kopftemperatur ist günstig. Die Qualität von Steinkohlenteer trotzdem schwer erreichbar.

- Staubaustrag: Gegenmaßnahme: Schwelwasserrückführung in den Vergaser und Teerrückführung

4. Technologische Maßnahmen und Probleme

Der Rohstoff sollte unter inerten Bedingungen zerkleinert und getrocknet werden, um eine zusätzliche Oxidation zu vermeiden. Die Oxidation vermindert die Ausbeute und die Qualität des Teeres. Sie verschlechtert die Gasqualität und erhöht die Abwassermenge.

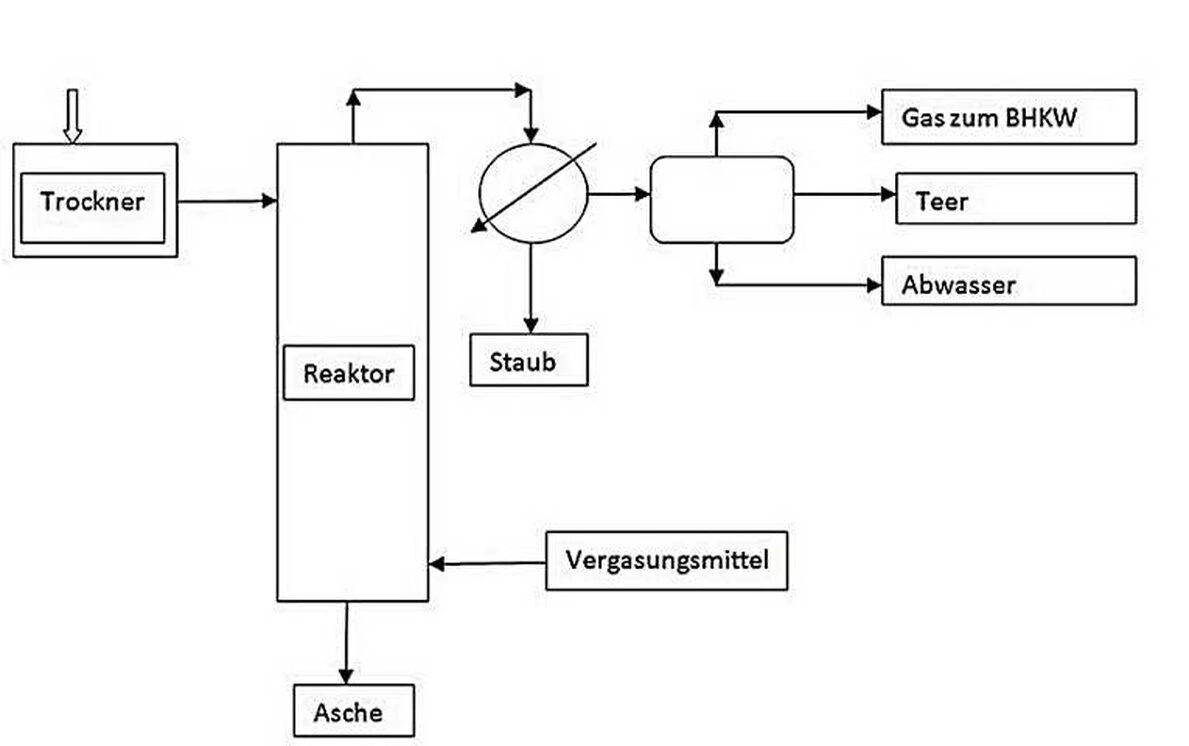

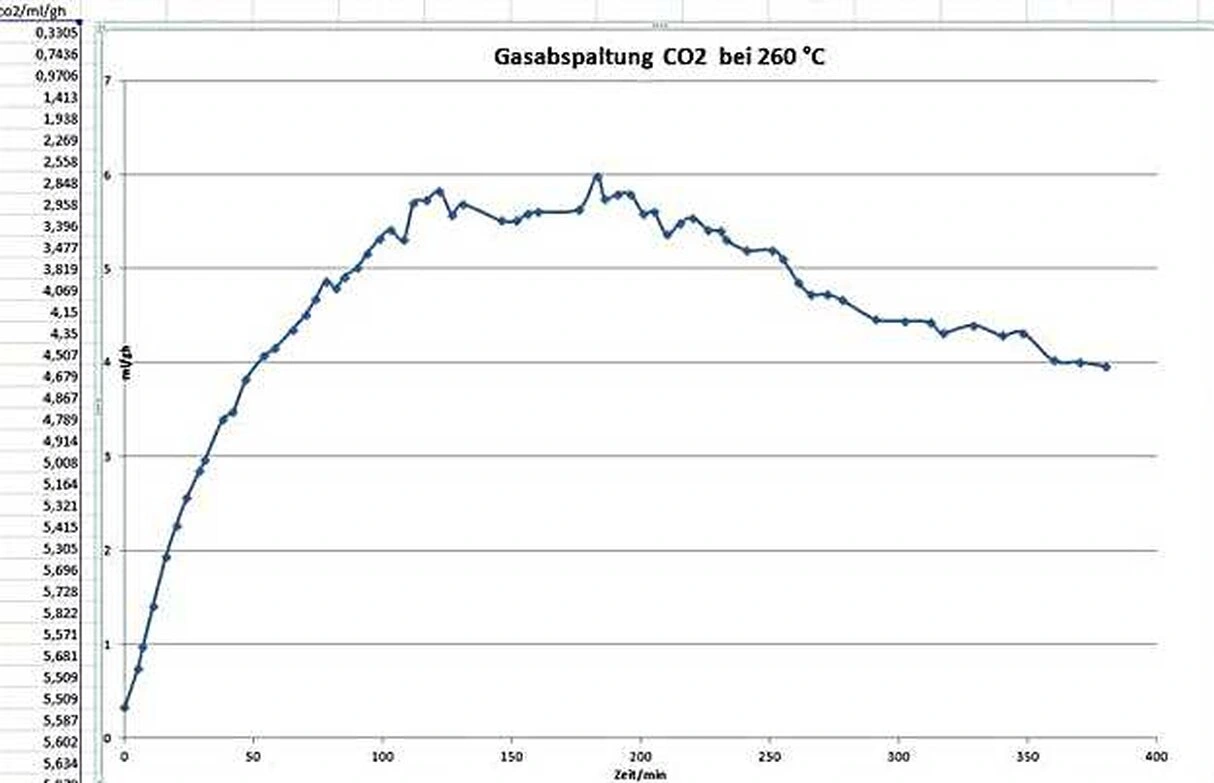

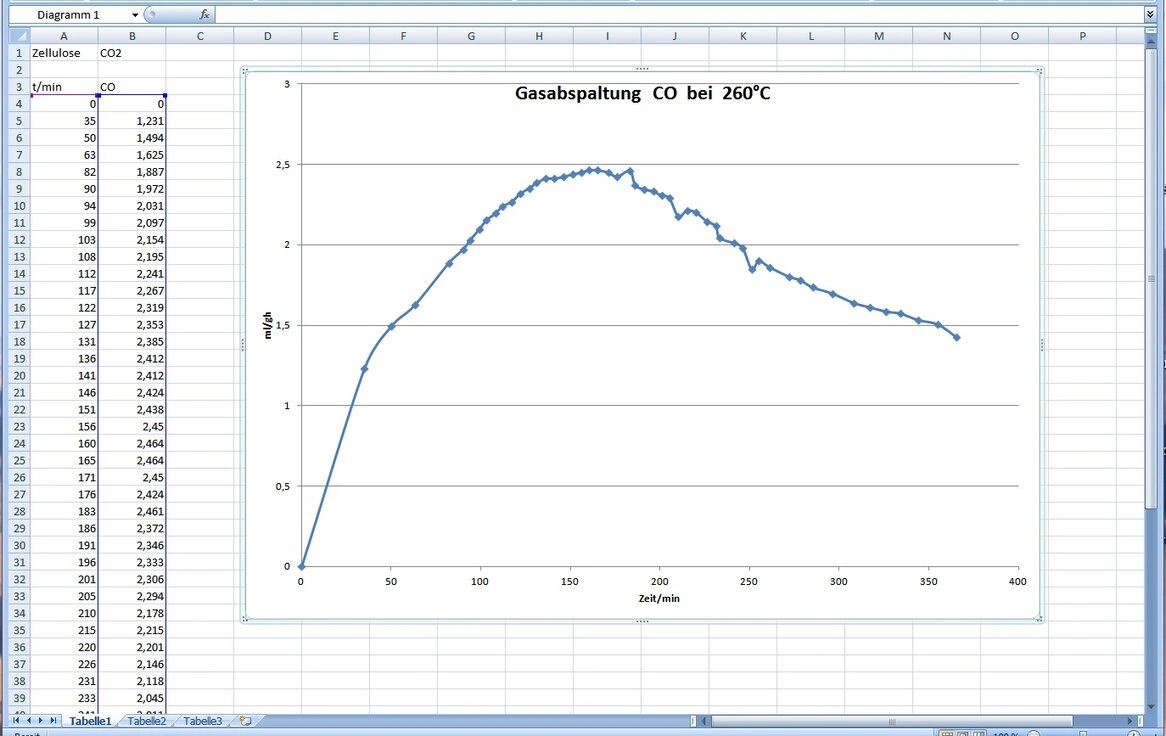

Durch thermische Vorbehandlung unterhalb der Teerentbindungstemperatur kann der Inkohlungsgrad erhöht werden. Die erforderlichen Verweilzeiten betragen 2 bis 3 Stunden (Bild 2 und 3). Die zu erwartenden Effekte sind für Holz noch nicht quantifiziert.

Bei der thermischen Vorbehandlung fällt ein CO2 und CO-haltiges Gas an, das geringwertig ist.

(Bilder 2 und 3)

Für die der Nachbehandlung der Teere gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Teerrückführung direkt in die Pyrolysezone

• Hydrierung

• Fluidkoker

Einflussgrössen auf die Abwassermenge und Zusammensetzung• Trocknungsgrad

• Holzart

• Vorbehandlung

• Prozessführung

Abwasser aus der Holzpyrolyse/Vergasung im Vergleich zu Braunkohlen:

• Menge ist größer

• höherer Gehalt an gut wasserlöslichen Stoffen

• größere Anzahl chemischer Verbindungen

• biologisch schlecht abbaubar

• größere Anzahl chemischer Verbindungen

• biologisch schlecht abbaubar

Die Vorbehandlung der Einsatzstoffe erlaubt eine Verbesseung der Produktqualität.

Durch thermische Vorbehandlung unterhalb der Teerentbindung kann eine Abspaltung von funktionellen Sauerstoffgruppen erreicht werden. Man erhält ein Abgas, dass CO-haltig ist und gereinigt werden muss

(Bilder 2 und3). Der Prozess sollte aus ökonomischen Gründen unter Normaldruck stattfinden.

Bild 2 Gasabspaltung während der Pyrolyse

Bild 2 Gasabspaltung durch thermische Vorbehandlung – CO2 Bildung

Bild 3 Gasabspaltung durch thermische Vorbehandlung – CO Bildung